| 542号 2025年9月30日 |

ヒビノが絵を描くわけ

アーティストの日比野克彦さんは8月31日の誕生日に67歳になった。67年前、母の見音(本名・峰子)さんは出産のために実家に帰っていて、夏休みの宿題に追われている弟たちの面倒をみていた。予定日より1日早い出産で、もし予定日通りだったら9月生まれになっていた。

最初の作品は、父の伸泰さんの顔。もうすぐ小学生という3月のある日曜日に「パパ、どこかへ連れて行って」と言っても、ちっとも起きてくれない伸泰さんの寝顔を描いた。その絵は見音さんがコメントをつけてアルバムにはってある。

小学2年生から3年生にかけて小児腎炎で半年ほど入院した時は、見音さんが持って来てくれた『世界名画全集』(集英社)を繰り返し見ていた。そのころの夢は漫画家になること。ベッドの上で漫画や身の回りの物を描いていた。

型にはめられるのが嫌いで、自分らしさを求める少年だった。4年生の時、図工で動く車を作る材料を家の周りで拾い集めて準備したが、クラスメートたちが持って来たのは模型屋で買った新品の部品。恥ずかしくて作りかけの車は捨て、買った部品で再度、作ってみたが、教科書と似ていてつまらなかった。

小・中学校時代に授業で書道を教えてくれた関谷義道先生の影響は大きい。「まずやってみて、見つけて、創り出す」と、自分の表現を求められた。表現したいことを精一杯本気でやる、人まねは絶対するな、自分が満足できるものを作れ、と。

高校に入学して間もなく美術の道を進むことを決め、3年間、すべての時間を美術にかけた。美術のなかでも大学進学で選んだのは、大衆のなかでメディアを使って発表するデザイン。多摩美術大学に1年在籍したのち、東京藝術大学に入学した。

そこで捨てられていたダンボールに出合い、素材にして好きなものを夢中で次々作った。作品は平面から立体、空間と広がっていき、寺山修司の「時代はサーカスの象にのって」の舞台美術を手がけるとともに役者として舞台にも立ち、流れる時間を意識した。

ほんとうの絵の面白さはいままさに出来上がろうとしているところ。見知らぬ人たちが時間と空間を共有し、作品ができあがる瞬間に立ち会う公開制作やパフォーマンスを始めた。そしてワークショップ。子どものころ階段の中段に座って眺めていた、両親が営んでいた新聞販売店は人と人、人と情報を結びつける、まさにその空間だった。

アートは個人的な制作活動と思われがちだ。しかしワークショップという手法をとると、その時々、いろんな場所で、さまざまな人たちが手を動かしながら自分を知り、人々や地域とつながるなかで生まれ、アートを日常の身近なものに感じられる。

ワークショップや公開制作のなかで、日比野さんはよく「社会の課題」という言葉を使う。阪神淡路大震災と地下鉄サリンが起きた1995年に「防毒マスク」を描き、2001年のアメリカの同時多発テロが起きた翌日には公開制作でツインタワーと飛行機と太陽を描いた。

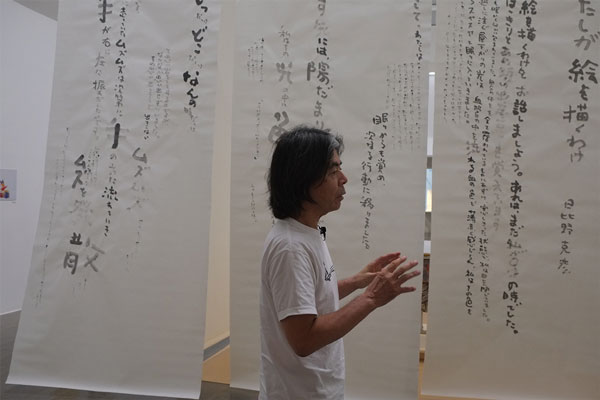

いま、水戸芸術館現代美術センターで展覧会「日比野克彦 ひとり橋の上に立ってから だれかと舟で繰り出すまで」(10月5日まで)が開かれている。その会場で「ウクライナやガザは描かないのですか」と聞いてみた。

「あえて描かない」と日比野さん。「防毒マスク」もツインタワーも展覧会など、その時に置かれた状況のなかで描いたもので、日比野さんの関心は「どうして人間は絵を描きたくなるのか」ということにあり、それが生きる力としてのエネルギーを表現する行為になっているという。

| 特集 67歳のヒビノ KEROU. |

アートと教育、行政をシンクロさせる

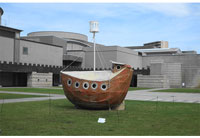

「日比野克彦 ひとり橋の上に立ってから だれかと舟を繰り出すまで」が10月5日まで、水戸芸術館現代美術センターで開かれている。ダンボール作品で衝撃的なデビューをした日比野さんは2000年以降、人と地域を巻き込んだワークショップやアートプロジェクトを行うようになった。そのきっかけは天井桟敷と一緒になって作りあげた「時代はサーカスの象に乗って」の舞台美術だった。日比野さんの今を取材した。

わたしが絵を描くわけ

ふるさとは岐阜

ダンボールとの出合い

初めての舞台美術

日比野さんの肩書き

今回の展覧会について

ヒビノ年譜「KAEROU.」

| 記事 |

吉村昭 奇跡の生涯

谷口桂子さんのはなし 下

創作と日常を見事に両立させた

| コラム |

ヒビノはLIVE

計算しないで社会に身を委ね疾走し続ける